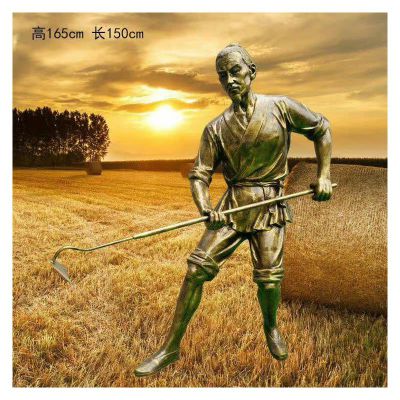

农耕文化铜雕

追溯中国农耕文化起源有一句"男耕女织"之说,它不仅是指早期的劳动分子,也是农耕文化形成的基础。早在河姆渡时期,出土的谷物化石,则说明"农耕"由此(或更早)产生。发现于湖北省京山市屈家岭村的屈家岭文化遗址,是"屈家岭文化"的发现地和命名地,是我国长江中游地区发现最早最具代表性的新石器时代大型聚落遗址,距今5300-4500年。屈家岭遗址还是长江中游史前稻作遗存的首次发现地,是中国农耕文化发祥地之一,农耕文化内涵极为丰富,为全国首批100处大遗址保护项目,是中国20世纪100项考古大发现之一,1988年,被国务院公布为全国重点文物保护单位。屈家岭遗址的发现,表明这里是长江中游农耕文明的发祥地,其丰富的文化内涵说明长江流域同黄河流域一样也是中华文明的重要摇篮,对于研究我国原始人类聚落的起源与发展,研究中华文明的起源与发展都具有十分重要的意义。

中国传统文化中理想的家庭模式是"耕读传家",即既要有"耕"来维持家庭生活,又要有"读"来提高家庭的文化水平。这种培养式的农耕文明推崇自然和谐,契合中国文化对于人生最高修养的乐天知命原则,乐天是知晓宇宙的法则和规律,知命则是懂得生命的价值和真谛。崇尚耕读生涯,提倡合作包容,而不是掠夺式利用自然资源,这符合今天的和谐发展理念。

农耕历程恰如一部厚重磅礴的歌诀从远古吟咏而来。早在先秦时期中国民间流传的《击壤歌》有云:"日出而作,日入而息,凿井而饮,耕田而食。"就描述了乡村闾里人们击打土壤,歌颂太平盛世的情景。唐代诗人李绅写的"锄禾日当午,汗滴禾下土,谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。"反映了广大农民的艰辛不易。北周庾信亦有诗为证:"兴文盛礼乐,偃武息民黎。"体现了文化在衣食温饱解决之后的重要意义。"朝为田舍郎,暮登天子堂。"刻画了读书人对积极人生的理想与追求。中国上万年的可持续发展的农业历史,创造了发达持久和长盛不衰的传统文化。同时,灿烂辉煌的汉文化又丰富了农业的内涵。

其中铜雕人物雕塑受人们喜爱。铜雕人物雕塑又分为铜雕传统人物雕塑和铜雕现代人物雕塑。铜雕传统人物雕塑和现代人物雕塑又分为铜雕西方人物雕塑和铜雕东方人物雕塑,总之无论是哪种铜雕人物雕塑,其起到的作用大抵都是一样的。铜雕人物雕塑不仅仅是一种装饰物,更是一种高超艺术的体现,还是人们学习的材料。

扫码快速获取报价

电话微信同号

扫码快速获取报价

电话微信同号