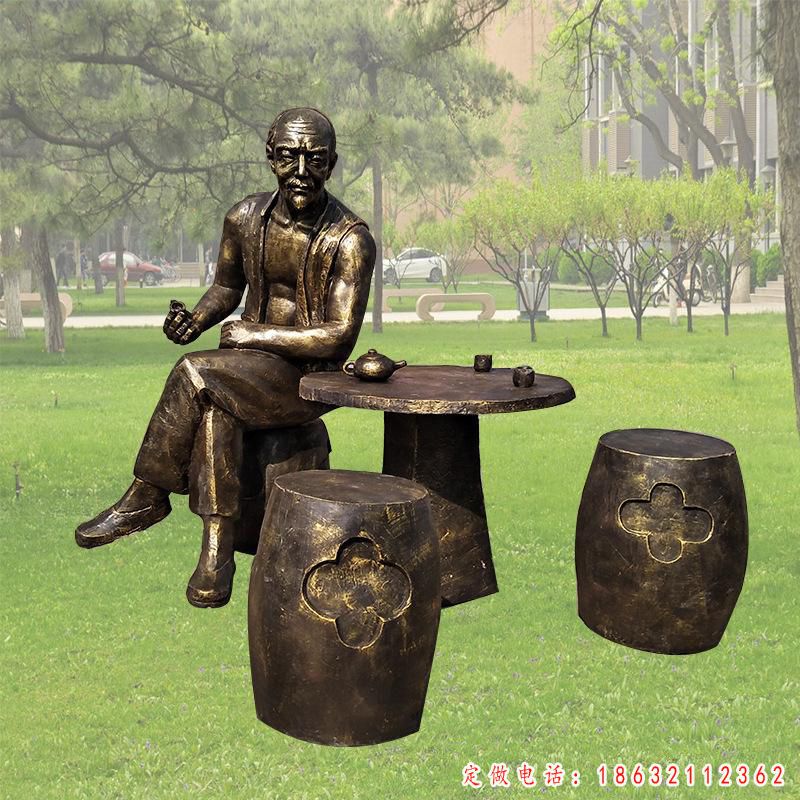

茶水摊人物景观铜雕

茶是因为陆羽摆脱自然束缚获得解放,一举成为华夏的饮食和精神缩影。

陆羽之前的时代,茶写作荼,有着药的属性。华夏族的鼻祖神农氏终生都在寻找对人有用的植物,神农尝完百草而成《神农本草》,里面记载的植物更多是功能性质,体现了华夏人对自然的简单认识:哪些草木是苦的,哪些热,哪些凉,哪些能充饥,哪些能医病……神农氏 "日遇七十二毒﹐得荼而解之。"很显然,在这里荼是类似于灵芝草之类的药物而已。

《尔雅》中槚,是荼的分类,特指味道比较苦的荼,是感官滋味层面上的直接体验,那个时候的国人观念,草木是一体,而不是现代植物学意义上的乔灌木之谓。《诗经》上说,"有女如荼",说的是颜色层面。当时,人并不日常饮茶,除非真的生病。

陆羽自己所列的其他几个字"蔎(shè)"、"茗"、"荈(chuǎn)"也只是对荼的进一步分类,赋予时令上的区别。也就是说,在荼时代,荼只是一种可用的药草而已,这点不会因为它在不同地方与不同季节的称呼而改变。

而"茶"不一样。《茶经》开篇就把茶作为主体,陆羽用史家为人作传的口吻描述道:"茶者,南方之嘉木也。"自此开始了对茶的全面拟人化定义,陆羽以不容置疑的语气对茶作了评判辞,涉及到茶的出生地(血统)、形状(容颜)、称谓(姓名)、生长环境(成长教育)、习性(性格、品质)等等方面,而茶与人关系,就像茶自身因为生长环境有所区别一样,需要区别看待。

铜雕文化的发展可传承很大一部分取决于相关行业的发展方式。艺术是一种比较高尚的境界,铜雕文化经过历代的沧桑,成为现代的中华民族的铜雕文化,对后一代的影响挺深远的,铜工艺品的展示,就足足证明了时代的进步与发展。铜雕文化的价值取向是跟着时代的进步在发展的,铜雕文化的发展历程同样见证了中华名族文化的发展。铜雕工艺品、艺术铜雕等等,都充分展示了中华民族文化的博大精深。

扫码快速获取报价

电话微信同号

扫码快速获取报价

电话微信同号