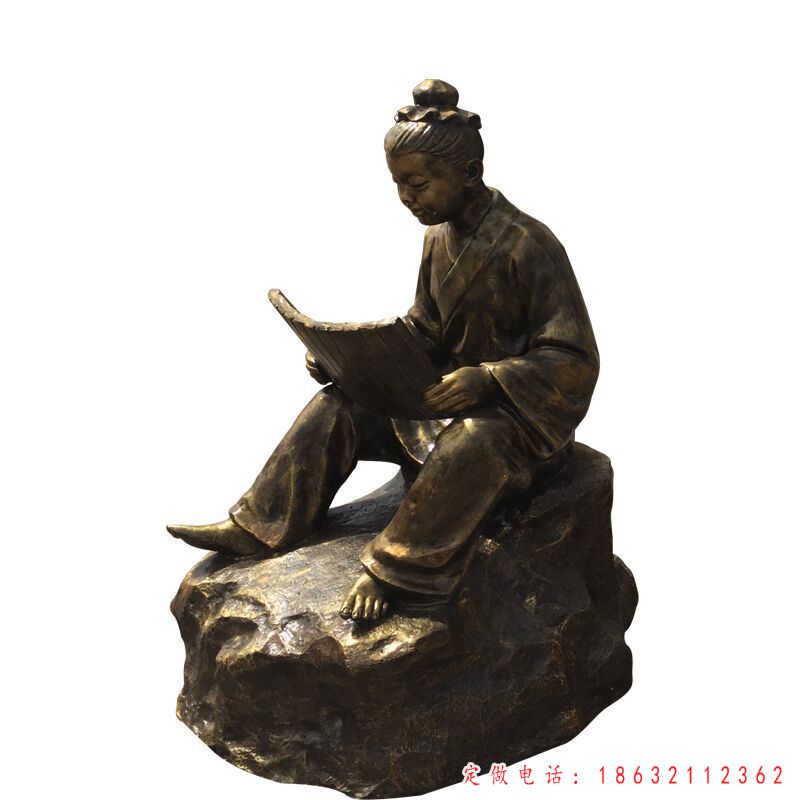

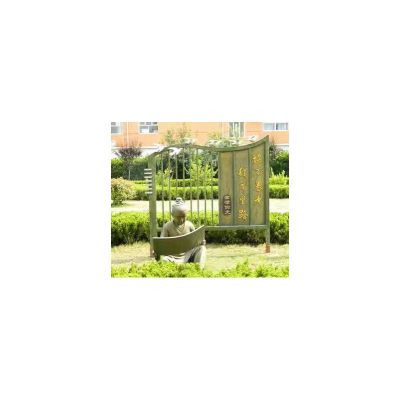

梁启超人物读书铜雕

梁启超认识到:“自从机器发明、工业革命以还,生计组织起一大变动,从新生出个富族阶级来。科学愈昌,工厂愈多,社会偏枯亦愈甚。富者益富,贫者益贫,物价一日一日腾贵,生活一日一日困难。”“一百年物质的进步,比从前三千年所得还加几倍,我们人类不惟没有得着幸福,倒反带来许多灾难。”他由此认为西洋文明已经破产,拯救世界还要依靠东方“固有文明”,主张极力发扬传统文化。梁启超从一个旧世界的批判者,成为一个旧传统的提倡者,这种变化,不仅反映了他对资本主义社会的不满和失望,以及对新文化运动和马克思主义的忌恨与反对,而且也有力地说明,在近代中国,找不到出路的改良主义者,在时代浪潮的冲击和对社会现实的迷惘中,只能回转身来向中国传统文化复归,甚至把倒退看做是出路。

梁启超主张赋税的征收必须以便民为原则,实行轻税、平税政策,而反对与民争利的“固民所急而税”的传统观点。指出“西人于民生日用必要之物,必豁免其税以便民。中国则乘民之急而重征之,如盐政之类是也。亦有西人良法美意,为便民而起,而中国视为助帑之计,行之而骚扰滋甚者,如今之邮政之类是也。”他提出应仿效英国实行平税政策,便民利民而后求富强。这是一种把经济发展放在首位,财政税收放在其基础之上的观点,对当时中国资本主义工商业的发展具有积极意义。

梁启超认为公债也是一种赋税,所不同的是“租税直接以赋之于现在,而公债则间接及赋之于将来”,“不过将吾辈今日应负之义务,而析一部分以遗诸子孙云尔”。但他承认公债对经济建设具有积极意义,“租税尽其力于一时,公债将纤其力于多次”,因此他认为公债虽然增加了后代的负担,但也有利于后代。

中国的铜雕艺术博大精深,有着几千年的历史文化,我们可以说铜雕的艺术穿越了整个文明的发展史,在这个铜雕文明的发展过程中,铜雕一直在不断的发展。 城市铜雕作为文化的构成部分,所表现的城市艺术表现了这个城市、这个地区的文化水准和精神风貌。城市中的优秀城雕作品以永久性的可视形象使每个进入所在环境的人都沉浸在浓重的文化氛围之中,感受到城市艺术气息和城市的脉搏。 城市铜雕还记载了不同时代的历史和文明,不同年代的铜雕记载不同的时期,看不同时代的铜雕就像读不同年代的教科书,每个时代都给人以不同的思考和借鉴。每个城市都有其自身的文化与历史背景,城市铜雕则是以其铜雕的内容和形式,体现了其所在城市及所在环境的特征。铜雕给人以无限的遐想,在有限的空间内,塑造人们精神的无限空间。

扫码快速获取报价

电话微信同号

扫码快速获取报价

电话微信同号